Na última semana, a Xbox anunciou o aumento do preço dos seus produtos, incluindo o aviso de que alguns dos jogos do console passarão a custar US$ 80, um acréscimo de dez dólares em relação ao preço anterior, que por sua vez foi um acréscimo aos preços praticados nos consoles da geração passada.

Assim como a Nintendo — que já anunciou o aumento de preço dos jogos para o seu novo console, o Switch 2 —, a Xbox foi vaga em explicar os motivos e eles podem variar, especulativamente, entre as tarifas propostas e praticadas pelos Estados Unidos no primeiro trimestre de 2025, a expectativa de uma recessão global nos próximos meses ou anos, ou até a possibilidade de que as empresas esperavam o lançamento de GTA VI pelo preço de US$ 80 para tornar dessa a prática comum no mercado — como o título foi adiado para 28 de maio de 2026, ela precisa ser aplicada de outras maneiras.

Videogames são, hoje, a indústria de entretenimento com maior crescimento global: só em 2024, jogos movimentaram mais de 200 bilhões de dólares — mais de seis vezes o valor que o mercado de filmes movimentou no mesmo ano. Ainda assim, quando falamos sobre desenvolvimento ou ouvimos entrevistas e declarações dos CEOs dos estúdios ou publishers, era comum ouvirmos durante todo o ano passado que “o aumento no preço dos games era inevitável”.

A justificativa se baseia em como a demanda por jogos cada vez mais bem-construídos e com budgets cada vez maiores só aumentou, criando expectativas para os jogadores, que procuram sempre os gráficos mais realistas que permitem ver até os mínimos detalhes dos fios de cabelo de cada NPC, e para os investidores que esperam lucro máximo em cada novo investimento e números subindo a cada trimestre, e o resultado é exatamente este: a cada ciclo, que pode vir de um novo console ou de instabilidade econômica global, os preços podem — e provavelmente vão — subir.

Responder com a sua carteira?

A comoção online é imediata para qualquer assunto, e normalmente as opiniões práticas e soluções mais simples são vistas como as mais populares. Neste caso, a resposta tem sido “lute com a sua carteira, só compre jogos quando estiverem em promoção” — Faz sentido? Sim. Funciona? Não.

Tal qual outros entretenimentos em massa, o público gamer é muito amplo e permeia diferentes demografias, mas o público-alvo da maioria dos títulos Triple A — aqueles que chegarão ao mercado agora com o novo preço — são adultos.

O tempo médio que um adulto passa jogando videogame é proporcional ao tempo livre onde não está realizando outras atividades, seja por ofício ou por lazer. Nesse molde, podemos categorizá-los entre duas divisões óbvias: os que têm tempo e os que não têm.

Ambos os casos, somado às demais demografias que complementam o público consumidor dos consoles de última geração, são considerados quando aumentos de custos são avaliados e “responder com sua carteira” vai tão longe quanto essas demografias estão dispostas a pagar: já se espera que uma parcela não pague o preço cheio em qualquer circunstância, então a dúvida é se muitos consumidores serão afastados dos jogos no lançamento pelo aumento — provavelmente não.

O que faz alguém pagar o full price é a necessidade artificial de estar por dentro das últimas novidades. Um fator natural de toda relação de consumo deve-se ao quanto o comprador se sente bem por adquirir aquele produto antes dos demais ou para participar do debate público, e ele comumente se manifesta naquilo que batizamos como FOMO — Fear of Missing Out, ou em português, o “Medo de Ficar de Fora”.

Uma grande parcela do público gamer é imediatista até quando não consumimos o produto: precisamos falar sobre como aquele novo jogo que todo mundo está jogando é incrível, ou é a pior coisa da face da Terra — tudo é um grande Game of the Year, ou tudo é um flop desastroso, sem meio-termo, sem “incrivelmente mediano”. Não há espaço para esse nível de ponderação no debate público.

Estamos sempre em guerra nas mídias sociais: a discussão constante de se um título merece reconhecimento e louros, ou se deve ser rechaçado porque “não entregou o que deveria”, os debates gerados por vídeos e influencers em torno de assuntos que, no fim, são completamente irrelevantes para o contexto geral das obras servem muito mais para machucar nossa percepção coletiva e a maneira como podemos aproveitar produtos do que agregar discussões factíveis sobre se um jogo realmente vale 80 dólares.

O aproveitamento dos games se tornou um ato performático. Algo sobre “estar do lado certo da divisa sobre determinado assunto ocasionado pelo novo jogo do momento”. Por mais que essa natureza tenha permeado todas as esferas das nossas vidas modernas, ela tira o foco do que nos faz questionar se realmente vale a pena comprar um jogo - seja no preço cheio ou numa promoção: eu vou me divertir com ele?

Não é mais sobre o Jogador

Todo produto de entretenimento deixa, em algum momento, de ser sobre o seu consumidor. Para ilustrar, vamos fugir da mídia de jogos eletrônicos e entrar em outro mercado crescente nos últimos anos — Card Games. Mais especificamente, Magic: The Gathering.

Em 2022, a Wizards of the Coast (empresa responsável por Magic, mas também por Dungeons & Dragons, que colheu boa parcela dos louros de Baldur’s Gate 3) tornou-se a primeira marca da Hasbro a ter o valor de US$ 1 bilhão no mercado de ações, ocasionado na época pelo crescimento de Magic durante a pandemia e o sucesso de expansões como Modern Horizons II, conhecido como um dos maiores ápices de power creep da história recente do TCG.

Ano após ano, a Wizards of the Coast e Magic tem especificamente crescido. Vendas recordes são registradas ocasionadas por variados motivos: um dos mais recentes foi a colaboração com Senhor dos Anéis, que se tornou durante a expansão mais vendida de todos os tempos até 2025, e um acréscimo considerável de lançamentos anuais entre edições principais, conteúdos suplementares e tiragens limitadas.

No último report de acionistas da Hasbro, Magic cresceu 45% — há alguns malabarismos nesses números: O TCG havia diminuído em 1% no trimestre anterior ocasionado pela falta de uma expansão da série Universes Beyond em 2024, e as ações de marketing da empresa na semana do report anterior foi notoriamente agressiva ao fazer uma prévia das suas parcerias com Final Fantasy, Homem-Aranha e Avatar: O Último Mestre do Ar — todas partes de Universes Beyond — e liberar as pré-vendas desses produtos mais de três meses antes do lançamento oficial da primeira coleção entre elas, resultando no acréscimo considerável de vendas e aumento de receita que justificou esse crescimento no trimestre seguinte.

Universes Beyond é o cerne dessa conversa e onde Magic se assemelha com a indústria de games. Ela envolve uma série de produtos visando trazer outras marcas para o TCG, com parcerias que envolvem, além dos já mencionados, franquias como Assassin's Creed, Fallout, Street Fighter, Jurassic Park, Arcane, Tomb Raider, Marvel, entre outros — o projeto começou como algo isolado, feito apenas para produtos limitados, passou para decks de Commander, depois teve sua primeira expansão completa com Senhor dos Anéis, e agora permeia metade dos lançamentos de Magic: The Gathering em 2025, sob a premissa de não haver mais uma distinção entre ambos para a filosofia do jogo, além das edições de Universes Beyond venderem mais — de acordo com Chris Cox, CEO da Hasbro, o crossover com Final Fantasy já se tornou a expansão mais vendida da história de Magic durante pré-vendas.

Apesar do suporte que a maioria da comunidade oferece à iniciativa e da pouca resistência de uma minoria barulhenta afirmando que essa série está “arruinando o jogo”, Universes Beyond trouxe dois problemas para Magic para sempre.

O primeiro envolvem os custos de licenciamento para outras marcas estarem no TCG: os preços dos produtos dessa linha sofreram um aumento quando comparado com produtos da propriedade intelectual de Magic e, com a mudança na legalidade delas para valerem em todos os âmbitos competitivos e casuais, jogadores não possuem outra opção se não pagar mais para acompanhar.

O segundo concerne à maneira como a relação da Wizards of the Coast com as marcas tem prejudicado a integridade de Magic. Não pelos motivos que os haters da iniciativa tanto comentam — Magic sempre foi, em essência, um sistema de jogo e conjunto de regras — mas pelos problemas que essas parcerias tem apresentado nas diferentes mídias do card game: recentemente, foi anunciado que a expansão do Homem-Aranha não estará disponível nas plataformas digitais de Magic, e que será lançada uma coleção suplementar com cards que possuem as mesmas habilidades, custos e efeitos, mas com nomes e ilustrações diferentes.

Na prática, os resultados são de um Magic notoriamente mais caro agora que Universes Beyond permeia metade dos lançamentos de um ano, e com um público mais limitado e disposto a pagar o preço do seu produto — um set dos quatro decks de colecionador de Final Fantasy é próximo do preço de um PlayStation 5 — ao mesmo tempo em que a saúde e integridade de longo prazo do jogo está sendo prejudicada pela divergência de identidade ocasionada pela mescla de plataformas digitais com o jogo físico por questões de licenciamento e direito de imagem.

Magic pode estar vendendo como nunca e seus números não param de subir para os acionistas, mas a confiança e a saúde de longo prazo da marca estão em crise ocasionada pela falta de boa relação da empresa com o consumidor final.

A Indústria Triple A sofre com o mesmo problema

O que igualiza a situação de Magic com a da indústria Triple A que agora cobra US$ 80 por um novo título é a essência: deixar de ser, há muito tempo, sobre o público-alvo para ser sobre fazer números subirem. No fim, quem precisa se alegrar é o acionista, não o consumidor.

A cultura de “comprar o jogo e aproveitar o jogo” hoje aborda nuances muito mais complexas do que apenas ter o jogo. De sistemas de gacha até monetização mensal por meio de assinaturas ou dos famosos Passes de Temporada, a indústria criou a necessidade de fontes de receita constantes e normalizou o consumo recorrente e a demanda por sempre estar atualizado com a última tendência.

No meio, há também os dilemas em torno das compras digitais: enquanto alguns casos, como o Xbox Game Pass permitem consumir mais gastando menos, mas nunca tendo a propriedade do jogo se não mantiver sua assinatura, outros casos como a recente repercussão do desligamento dos servidores de The Crew em 2024 que impossibilitou os compradores de jogarem o jogo transformam as compras digitais em uma zona cinzenta: conforme as afirmações dos advogados da empresa durante um processo ocorrido na Califórnia sobre o caso, ao comprar um jogo, você está ganhando uma licença de acesso, ele não é seu.

Com o mercado de consoles movendo-se gradualmente para o digital como prioridade e tarifas muito provavelmente aumentando o custo de produção da mídia física, mais comum se tornam as compras nas mídias digitais. Com cada vez mais jogos e produtos impulsionando o consumo desenfreado via assinaturas, passes, DLCs, e a insegurança de “ter um jogo sem ter” ao comprar na loja digital do seu console, menos amigável se torna a relação de consumo dos publishers com o jogador.

A indústria do entretenimento tem constantemente diluído a integridade das suas relações de consumo e adotado modelos alternativos que, no geral, tendem a criar àquele sentimento da "pata de macaco" para o consumidor, e estamos chegando em outro ponto de ruptura ocasionado tanto pelo aumento de preços do produto-base quanto pelos constantes sinais de uma recessão.

Talvez, seja hora da indústria dar um passo para trás

O custo de produzir um jogo de larga escala hoje é quase quatro vezes maior do que era: segundo o analista Joos van Dreunen, o custo médio de um jogo Triple A passou de US$ 128 milhões na primeira metade da década passada para US$ 440 milhões hoje — custo diluído entre criar jogos com a experiência mais imersiva e visualmente estonteante somado com marketing, campanha, dublagens, entre outros, e um valor que não tem acompanhado a base de crescimento dos jogadores. Talvez este modelo não seja mais sustentável no mundo em que vivemos.

Como já mencionado por diversos usuários de mídias sociais e outros jornalistas, os três games com melhores avaliações de 2025 no momento são títulos com equipes relativamente menores — Clair Obscur: Expedition 33, Blue Prince e Split Fiction —, e todos obtiveram sucesso com engines bem estabelecidas na indústria e sem a necessidade de atender expectativas que um budget de 400 milhões de dólares demandaria nas vendas para arrancar um sorriso do seu acionista.

Os riscos de um custo de centenas de milhares também são um dos maiores limitadores criativos dos games. Um jogo Triple A precisa entregar algo que os jogadores querem e reconhecem, suficientemente familiar para não distanciá-lo demais do resto, ou cuja equipe já tem nome o suficiente na indústria para vender por conta própria, como o caso do Hideo Kojima. Há um motivo para o tema de “homem velho com feridas do passado protegendo um jovem” virar um tropo comum nos jogos após The Last of Us se tornar um hit, ou o porquê de vários “games de FPS com coisas extras ou temática específica” aparecerem nos anúncios do The Game Awards.

O que os três jogos mais bem-avaliados de 2025 até o momento possuem é uma ampla liberdade criativa proposta por um budget reduzido: enquanto mantém mecânicas familiares para cada um dos seus gêneros, Blue Prince, Clair Obscur e Split Fiction garantem experiências memoráveis por fazerem o que querem fazer — novamente, algo que outras obras Triple A não podem fazer porque um fracasso de vendas custa muito caro, ou só conseguem exercer se tiverem um nome bem-estabelecido na indústria. Os desenvolvedores de GTA VI podem fazer o que quiserem, e ele ainda será um dos jogos mais vendidos de todos os tempos por ser GTA.

Em um momento de incerteza global, transformar um hobby como videogames em produto de luxo — apesar dele já ser parcialmente um produto de luxo — parece a receita perfeita para alienar jogadores nos mesmos títulos e franquias, fazer com que comprem apenas aquilo que realmente lhes vale a pena e matar ainda mais a liberdade criativa dos títulos para manter o mesmo padrão de budget de produção que, honestamente, não parece economicamente viável em tempo de recessão.

Dar um passo para trás e olhar para o seu produto como algo que pode não ser tão impressionante quanto o próximo GTA ou The Witcher, mas que oferece muito menos riscos de receita enquanto pode receber o mesmo reconhecimento da comunidade por meio da sua liberdade criativa e experiência de gameplay, como outros títulos também menos financeiramente ambiciosos tiveram, parece ser a opção mais assertiva em um momento onde todo jogo parece um pouco igual demais e onde a experiência de jogar videogame está ficando mais cara apesar da base de jogadores não crescer de maneira proporcional.

Ao fim do dia, talvez seja preferível ser a Sandfall Interactive comemorando a venda de um milhão de cópias de Clair Obscur, ao invés de ser a empresa que, apesar de vender milhões durante meses, diz aos investidores que o seu título mais aguardado do ano “não atendeu às expectativas”.

O Preço no Brasil

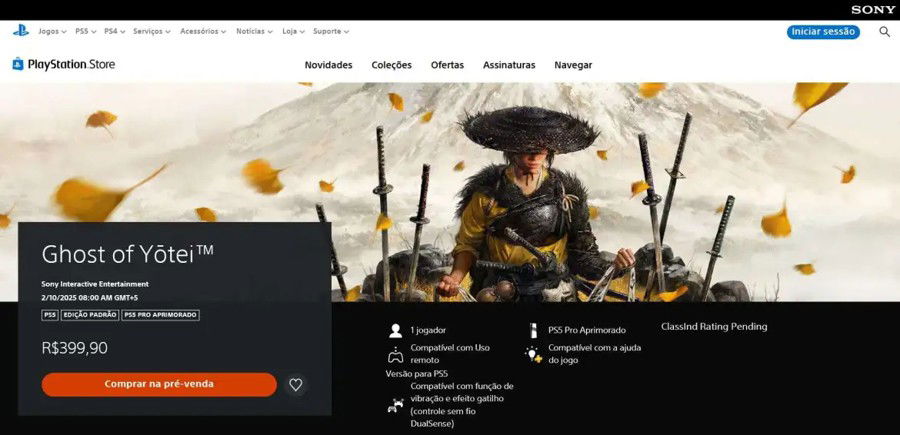

A notícia do aumento foi particularmente imediata para alguns países. A Sony já havia anunciado no começo de abril que seus produtos ficariam mais caros em algumas regiões, e a pré-venda de Ghost of Yōtei já foi iniciada com a nova faixa de R$ 400, e o caso ilustra um dos maiores problemas da nova faixa de preços de 80 dólares: esse é um preço global.

Dez dólares nos EUA e em países como o Brasil têm valores muito diferentes, e consequentemente, a maneira como consumidores de ambas as regiões enxergam o produto também varia conforme o quanto dez dólares significam na renda mensal média daquela região. R$ 50 a mais é um limitador para o consumidor médio de games brasileiro que deseja comprar jogos no lançamento e este pensará algumas vezes mais antes de gastar uma parcela do seu salário em um jogo como o novo Ghost.

Talvez casos como o Brasil não sejam o melhor exemplo de como a relação de consumo do entretenimento em tempos de recessão pode ser prejudicada ao longo dos anos neste momento: o país sempre foi muito protecionista em termos de tarifas de importação — um console da última geração já chega na faixa de quatro salários mínimos para comprar — enquanto ele vive uma crise econômica há mais de uma década que, ano após ano, tem cortado o poder de compra do cidadão médio.

Games de última geração já são, por essência, um hobby de luxo no Brasil e já nos acostumamos com o padrão de pensar muitas vezes antes de comprar um título no lançamento. É parte da nossa cultura procurar promoções, fazer assinaturas como o Game Pass, ou qualquer outro meio de evitar pagar o preço cheio por um título que, no geral, não é o que precisamos.

Do outro lado, tem uma parcela que não vai se importar tanto com cinquenta reais a mais, sim. Novamente, games de última geração já são um hobby de luxo no Brasil. E em ambos os casos, e nas polaridades de demografias do público-alvo dos lançamentos mais recentes, os consumidores brasileiros permanecerão onde sempre estiveram — exceto por, talvez seguindo uma tendência do resto do mundo, os jogos com budget menores e consequentemente preços mais modestos, tenham mais momentos para brilhar aqui.

Concluindo

Se algo ficou claro nesta semana, é que enquanto as expectativas da indústria é que o público gamer está disposto a pagar um pouco mais caro pelo mesmo produto, a resposta que outra parcela de desenvolvedores deu com o sucesso de obras menos gananciosas é de que, talvez, esses mesmos gamers estejam dispostos a pagar um pouco menos por experiências menos cinematográficas nesses tempos de incerteza — e talvez, só talvez, eles se questionem um pouco mais sobre o porquê pagar 80 dólares em um jogo Triple A, ao invés de 50 em um produto mais proveitoso.

Talvez, seja o momento da indústria aceitar que estamos todos perdendo.

Obrigado pela leitura!

— Comentarios 0

, Reacciones 1

Se el primero en comentar